|

|||

|

|||

|

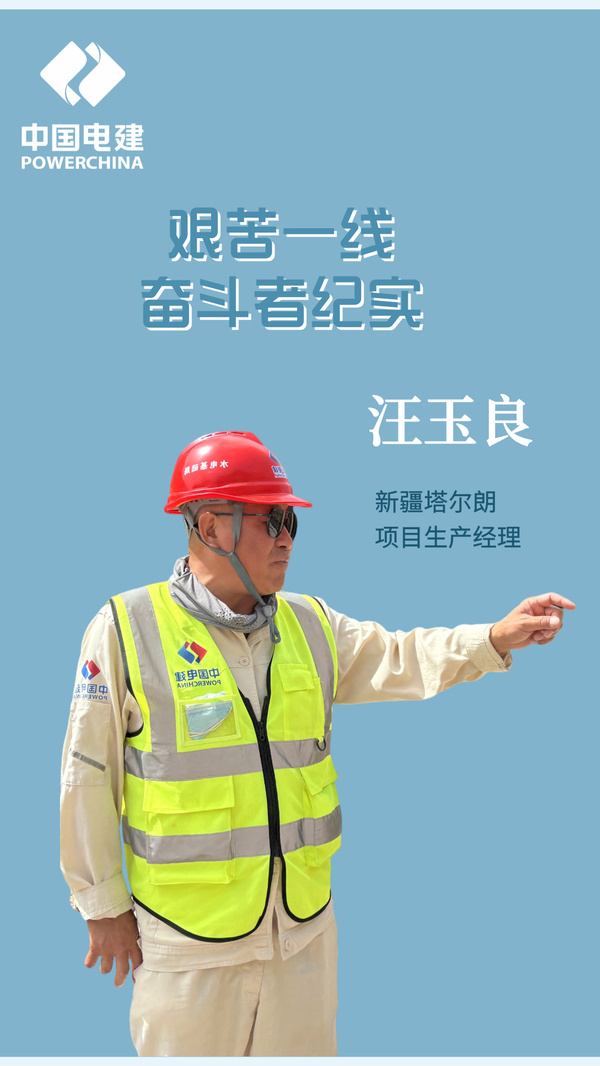

在世界的屋脊,在无垠的戈壁,在氧气稀薄、风雪肆虐的“生命禁区”,有这样一群人。他们远离都市的繁华与喧嚣,与雪山为伴,与荒漠同行。他们不是探险家,却常年跋涉在最险峻的山水之间;他们不是边防战士,却同样守护着祖国边疆的光明与脉动。他们是水电基础局的建设者,是扎根在西藏、新疆等最艰苦一线的普通人。他们的故事里,有刺骨的寒风、有灼目的烈日、有难以想象的孤寂与挑战,但更闪耀着坚韧不拔的意志、守望相助的温情、对职责的无限忠诚,以及对生活最质朴的热爱。 特开专题,让我们将目光投向这片壮丽而严酷的土地,走进这群平凡英雄的世界,聆听他们用脚步和汗水谱写的、饱含温度与力量的生命故事。 从钻工到工匠:江河刻印的筋骨 新疆吐鲁番以东,塔尔朗项目扎根于一片望不到边的戈壁滩。这里没有一棵遮阳的树,只有灼人的烈日、裹挟砂石的风,以及地表蒸腾的热浪。7月初,59岁的水电基础局老将汪玉良临危受命,从核电抢险前线直奔这片“无人区”,担任项目生产经理,一场与极端环境和紧迫工期的较量就此展开。 汪玉良的故事,是水电基础局建设史的生动缩影。1984年,他以临时工身份踏入行业;1991年正式调入,接过父辈的接力棒成为“水二代”。四十一年风雨兼程,他的足迹深深刻在水电基础局建设的水电丰碑上:铜街子电站、小浪底电站,年轻的钻工在轰鸣的机台上磨炼技艺;二滩电站,他驾驭冲击钻,深入复杂地层;溪洛渡、硬梁包,他带领团队攻克智能化灌浆系统,让古老工艺焕发新生;宁德、陆丰核电抢险,危急关头,他凭借精湛的高喷技术定方案,堵漏口,赢得业主盛赞。 从钻工到高级技师,汪玉良的成长史,是一部用汗水与智慧书写的技能攀登史。他深知技艺传承的分量,悉心培养黄敏等年轻骨干,将冲击钻、灌浆、智能制浆的“看家本领”倾囊相授。这份对技艺的敬畏与传承的担当,正是水电基础局立足基础处理主业的灵魂所系——将最坚实的根基,深埋于大地,托举起万千广厦与水利命脉。 决战塔尔朗:烈日风沙淬炼担当 塔尔朗的挑战前所未有:极端高温、强烈紫外线、漫天风沙、物资匮乏。项目团队甚至需要融化天山积雪作为生活用水。面对临建引水、导流洞施工、防渗墙建设的多重压力,汪玉良如同一枚“定海神针”。 “进度就是使命!”他带头扎进最艰苦的拌合楼施工现场。这里毫无遮蔽,下午1点到5点的毒辣阳光将金属设备晒得滚烫,地表温度轻易突破50℃。藿香正气水成了“续命”标配,强劲的风沙刮得人脸脱皮。汪玉良的身影却日日准时出现在这里,与年轻同事一同“抢”进度。他的到来极大鼓舞了士气,第二套生产系统两周从起步到稳定运行,为项目一个月后正式运营奠定了坚实基础。 每天清晨6:50,他已整装待发。早班会上,他细致部署任务,强调安全要点;工地上,他紧盯拌合楼施工扬尘、洞内渗水等风险点;20点返回项目营地后的晚班会则雷打不动复盘当日工作与隐患。酷暑难当时,他督促后勤熬煮绿豆汤、分发西瓜,灵活调整作息,在现场设置宝贵的空调休息屋。 三公司工会主席代表组织送来“清凉”慰问的那天,汪玉良正顶着烈日在拌合站协调。这份关怀如同甘泉,滋润着奋战者的心田。而对汪玉良而言,这份“清凉”更在于看到年轻一代的成长,在于用毕生所学为项目解决实际问题。 匠心传承:戈壁深处的清凉与光亮 在塔尔朗的奋战,是汪玉良四十一年水电生涯的浓缩与升华。他带来的,不仅是丰富的经验,更是深植于血脉的“匠心”与“精打细算”。在陆丰核电抢险时,他力主优化高喷方案,在保障效果的同时为企业节约了成本。这种深植于经验的“匠心”与“精打细算”,也正随着他每日的言传身教,悄然传递给塔尔朗的年轻建设者们,成为水电基础局“从基础做起、以基础立业、用基础筑梦、把基础做到极致”的工匠精神在戈壁滩上的生动延续。 塔尔朗水库的建设,本身就是对建设者的极致考验。在极度干旱、强渗漏的戈壁地质上筑起72.5米高坝,打造滴水不漏的库容,如同在滚烫的戈壁“织”就一张看不见的巨型水网,将2325万立方米的清泉牢牢锁住,使之成为滋养戈壁沙漠的宝贵绿洲。建成后,它不仅将灌区常规灌溉保证率提升至75%,高效节水灌溉保证率提升至85%,彻底终结春旱梦魇,更将成为湘疆产业园和大草湖水厂的关键水源,为区域工业腾飞与4个乡镇场的民生用水提供坚实“双保险”。每一滴效益的清泉背后,都凝结着像汪玉良这样建设者的匠心与坚守。 在塔尔朗的烈日风沙里,59岁的汪玉良用脚步丈量责任,用汗水诠释担当。他斑驳的安全帽下,是水电基础人代代相传的坚韧;他脱皮的黝黑脸庞上,映照着戈壁滩最动人的奋斗之光。 从铜街子电站的钻机轰鸣,到塔尔朗戈壁的风沙嘶吼,四十一载江河奔涌作证,他始终是那个冲锋在前的“老兵”。当塔尔朗水库最终融入这片荒芜的土地,汪玉良的故事,将化作一座无言的丰碑,诉说着何为奉献,何为匠心,何为在祖国最需要的地方深深扎下的“定海神针”。 【责编:李金珂】 |

|||

|

【打印】

【关闭】

|

|||

|

|